Sesso e solitudine: «le due parole sono opposte, o intrinsecamente collegate?», le chiede Arturo Galansino, Direttore generale di Palazzo Strozzi e curatore della mostra, all’inizio della video-intervista che si può guardare prima di uscire [NdR: e online, sul canale YouTube di Palazzo Strozzi] , superato il bookshop – e c’è proprio bisogno di tornare all’ancoraggio della parola argomentativa, dopo tanta perturbante bellezza fatta di immagine e poesia, e di materia, come di tornare all’ordine dell’io dopo un’esperienza estatica. Lei, Tracey Emin, risponde senza esitazione, con fare sicuro e rassicurante, che le due parole «sono assolutamente collegate, al cento per cento». Ma poi la spiegazione oscilla verso un’ambivalenza che non rassicura e anzi confonde, e al tempo stesso mette in chiaro – mette in chiaro che no, in quest’intervista la parola non ancorerà, non farà ordine, e di nuovo ci trascinerà nel vortice emotivo dell’artista, ci tratterrà in un’estasi che non si solidificherà in senso compiuto. La mostra, insomma, non è ancora finita, non è ancora il momento di tornare in noi. (Che sollievo… Che tormento… Che godimento!).

«Dal punto di vista filosofico», spiega dunque Tracey Emin, ogni essere umano nasce unico e solo, e muore unico e solo, eppure «fin dal concepimento, ci uniamo al tutto». «Quando scopiamo [fuck]», continua, «e quando procreiamo, non dovremmo essere soli», bensì «in contatto con l’anima dell’altro in modo da poter generare un’altra anima, in modo che tutto possa continuare, andare avanti». Però, «in quanto esseri umani», sappiamo che ci sono momenti in cui «anche se si è molto vicini fisicamente, si è soli, del tutto». Che, ad esempio, «dopo aver fatto l’amore con qualcuno», «dopo aver fatto sesso con qualcuno», ci si può sentire «davvero soli, completamente soli», «magari a mille anni di distanza dalla persona che avevamo accanto, senza contatto, addirittura in un altro universo».

Poi racconta di sé, come da sempre fa nella sua arte. Racconta di non fare più sesso da tanto tempo, di non credere che lo farà mai più – per l’età, dice all’inizio, e per la pesante operazione che ha subito per un cancro alla vescica, aggiunge poi, durante la quale ha subito anche l’asportazione parziale della vagina. Di non aver in ogni caso mai voluto «procreare», di non aver mai voluto «fare figli», e di essere stata «mossa dal sesso», quando lo era – ora appunto non più –, come da un’«urgenza fisica [fisical urge]», da «un’urgenza corporea [bodily urge] che non veniva dal cuore o dalla mente». Per poi concludere che sesso e solitudine «sono due cose davvero interconnesse, ma anche completamente separate» (non erano collegate al cento per cento?); in ogni caso «due cose interessanti sulle quali riflettere». E che spera che vedendo il titolo della mostra scritto in neon azzurro, con la sua grafia, sulla facciata di Palazzo Strozzi – la prima opera del percorso espositivo offerta alla città di Firenze –, «anche le persone che non sono interessate all’arte, ci pensino su».

Proviamo a pensarci allora su anche noi, che invece all’arte ci interessiamo, noi che quella mostra l’abbiamo attraversata, o meglio che ne siamo stati attraversati come da una scossa tellurica. Proviamo a trovare altre risposte agli enigmi che restano irrisolti nelle parole di Tracey Emin sul titolo che, con il direttore creativo del suo studio Harry Weller, ha scelto per Palazzo Strozzi – sulle quali del resto lei per prima invita a riflettere ancora. Proviamo ad affrontare le sfide che ci pongono, a interpretarne le contraddizioni come sintomi di altre possibili verità, che non negano quelle proferite da lei, ma le sottendono come loro rovescio.

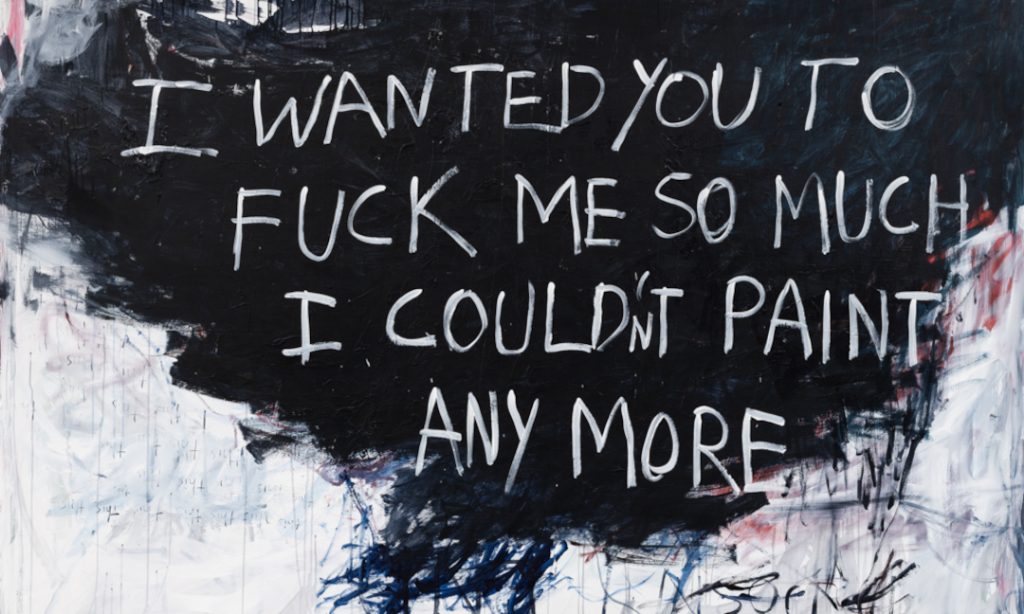

Nessuna delle sessanta opere esposte, nessuno degli scabrosi nudi femminili – pennellate brutali e colature –; nessuna delle sculture di corpi appena abbozzati, prostrati e mutilati, piccole o monumentali, ma sempre antieroiche e intensamente erotiche, con le impronte delle mani dell’artista impresse nel bronzo; nessuna delle poesie d’amore disperate scritte col neon (eccone una: You put your hand / Across my mouth / But still the noise / Continues / Every part of my body / is Screaming / Smashed into a thousand / Million Pieces / Each Part / For Ever / Belonging to you); nessuno dei suoi arazzi (uno dei quali esordisce: I do not expect to be a mother / But I do expect to die alone); niente di niente – nemmeno la sala che richiama contenuti cristologici, e il tema ricorrente della crocifissione – dà la benché minima pallida idea di un’anima disincarnata che cerca «contatto con l’anima dell’altro in modo da poter generare un’altra anima», né di una mente o di un cuore che possano pensare o sentire separati dal corpo. Soprattutto non la danno le opere sessualmente esplicite, bellissime, dall’impatto pornografico: il video di una donna a gambe larghe e tacchi alti, ad esempio, la vulva bene in vista, che si masturba, associato alla scritta al neon giallo Those who suffer LOVE; oppure il grande calicò ricamato intitolato I don’t need to see you I can feel you, dove una donna sta seduta sopra un uomo che la penetra da dietro, senza che i due possano guardarsi; o ancora l’acrilico con la scritta bianca su fondo nero I wanted you to fuck me so much I couldn’t paint any more.

«Quando scopiamo e quando procreiamo non dovremmo essere soli», spiega Tracey Emin ad Arturo Galansino. Ma da dove proverrebbe mai questo dovere? In quale tavola della legge lo ha letto, questo comandamento al condizionale? Di sicuro, lei lo trasgredisce. In tutta la mostra, il desiderio di riproduzione viene negato, l’amore è disperato bisogno di un altro assente, e l’atto sessuale è autoerotico anche quando compare un uomo, che per lo più è un fantasma con un cazzo, che sospende la coscienza dell’artista, sempre lei l’unica protagonista, per trascinarla in un orgasmo rosso sangue (come nel quadro There was blood), e ancor prima nella dissoluzione di sé. Una statuetta prona, con la mano tra le cosce, si intitola I wanted you more, ma nell’universo erotico di Tracey Emin è difficile distinguere la causa dall’effetto: la masturbazione prolunga nella fantasia il sesso con questo o quel partner, o i suoi partner sono strumenti per prolungare nella realtà il suo sesso solitario?

Sesso e solitudine, quindi, pensiamoci ancora su. Limitiamoci a pensare sul sesso, anzi. Sfidiamoci a pensare il sesso da solo, se ci riusciamo. Che cosa rende sesso il sesso? O almeno, che cos’è il sesso per noi? Se siamo reazionari, magari integralisti di qualche religione monoteista, probabilmente pensiamo il sesso come facoltà riproduttiva, o in alternativa come peccato. Se siamo progressisti romantici, lo pensiamo forse come passione, come desiderio, in ultima istanza come amore. Se siamo individualisti, materialisti o nichilisti, lo pensiamo invece come sesso orgasmico, come quel sesso che ha non il suo fine ma la sua fine nel piacere. Ma queste esperienze, che certo hanno qualcosa di sessuale, si chiamano appunto “riproduzione”, “passione”, “desiderio”, “amore”, “piacere”, “orgasmo”, o “peccato” – non si chiamano “sesso”. Perché il sesso in quanto sesso, invece, ci sfugge? Perché il sesso è così difficile da pensare, e da significare?

Perché nel sesso, il soggetto non pensa e non significa. Perché nel sesso il soggetto non è propriamente presente, ma si perde in un’esplosione di sé. Perché, insomma, dove c’è il sesso in quanto sesso, non ci siamo più propriamente noi. Non c’è anima, non c’è mente, non c’è cuore. C’è eccitazione, c’è godimento, c’è estasi, nel sesso – ma c’è anche l’angoscia che deriva dalla mancanza di controllo, dall’eclissi della coscienza. Proprio per difenderci da questa angoscia traumatica, pensiamo allora il sesso assieme al desiderio, assieme all’orgasmo, assieme alla riproduzione, negli ultimi decenni sempre più assieme anche all’identità (al genere). Ma desiderio, orgasmo, genere non sono il sesso. E soprattutto non lo è la riproduzione. Perché se non per rare volte nella vita, non si scopa per riprodursi, ma per godere. E godere non è ritrovarsi nel senso del piacere, ma perdersi in un’oscena eccitazione senza senso – quella che la produzione di Tracey Emin mette così crudamente, e crudelmente, in scena.

Parla di urgenza fisica e corporea, l’artista, nell’intervista: «fisical urge», «bodily urge». Ma nel sesso non c’è più propriamente neanche il corpo. C’è esplosione del corpo, frammentazione del corpo, perdita della sua unità e della sua unicità, dissoluzione nel tutto – lei lo rappresenta così efficacemente. «Fin dal concepimento, ci uniamo al tutto», osserva. Fin dal concepimento. Ma allora non è vero che si nasce soli… E infatti, nelle sale della mostra, incombe la presenza della madre morta, omaggiata da una scultura monumentale, sintomaticamente intitolata All I want is you, e poi da un piccolo quadro dai toni blu My Mum’s Ashes – In The Ashes Room. Anche l’arazzo a cui ho accennato prima ne celebra il lutto: I do not expect to be a mother / but I do expect to die alone / It doesn’t have to be like this / She went out like a 40 watt bulb / Call me / My brains all split out / Love to the end / I want it back – that girl of 17.

Se siamo soli, nella vita e nella morte, è quindi perché non lo siamo stati mai. Perché l’animale umano, in quanto mammifero, non nasce solo, ma nasce in relazione. Perché il sesso, per lui o per lei o per loro, non è mera urgenza fisica, non è istinto. Secondo una certa interpretazione psicoanalitica, l’urgenza del sesso si chiama pulsione (Trieb nel tedesco di Freud, in inglese drive). E la pulsione non esce dal corpo, ma si installa sul corpo, a partire dalla prime esperienze infantili di un corpo che ancora non si riconosce come tale, travolto da stimoli esterni, provenienti da un mondo che se ne prende cura e al tempo stesso lo espone alla violenza, da stimoli che superano la sua capacità di comprensione, anche di sopportazione – a cui quel corpo sopravvive trovandoli eccitanti. Il sesso quindi non ci appartiene, non appartiene ad alcun io, non è propriamente né fisico né psichico, perché la pulsione si produce tra il mondo e noi. E si ripresenta poi come coazione a ripetere, la pulsione: ogni volta ci riporta alla condizione infantile di totale esposizione all’altro (tradizionalmente a un’altra, che è la madre), a una posizione masochistica che oblitera la nostra coscienza e anche la nostra integrità corporea. Per queste ragioni, il sesso è solitudine: è una solitudine estrema, e paradossale, di un grumo di carne, di un fascio di sensazioni in contatto con il tutto, che non percepisce il tutto come altro perché ancora non ha un sé, perché ancora non è un io.

Varcato l’arco sovrastato dalla scritta Sex and Solitude, ad accogliere i visitatori nel cortile rinascimentale di Palazzo Strozzi sta un’enorme scultura in bronzo, rappresentante la parte inferiore di un corpo di donna a carponi, intitolata I Followed You to the End. Con la pancia in giù e le natiche in su, sembra invitarci a penetrare negli orifizi del suo ventre. L’arte femminista di Tracey Emin ribalta la rappresentazione classica della monumentalità celebrativa del corpo maschile eretto su un piedistallo, allo stesso modo in cui rovescia l’immagine classica di un individuo indipendente e irrelato. Il nostro corpo proviene da un altro corpo che lo ha partorito, il nostro io emerge dalla relazione. Se siamo soli, ripetiamolo di nuovo in conclusione, è perché non lo siamo stati mai. E il sesso è uno dei nomi del paradosso che noi siamo.

Lorenzo Bernini, filosofo, insegna all’Università di Verona, dove dirige il Centro di ricerca PoliTeSse – Politiche e Teorie della Sessualità. Tra i suoi libri, tradotti anche in altre lingue: Apocalissi queer (2013), Le teorie queer (2017), Il sessuale politico (2019), Gender (2023).

In copertina: Tracey Emin, There was blood (det.), 2022. Cherñajovsky Collection © Tracey Emin. All rights reserved, DACS 2025