Mi riprometto di prendere appunti tra le sale di Palazzo Strozzi, ma finirò per scrivere solo una frase nelle note del telefono. Continuare ad amare quando le condizioni si fanno estreme, insopportabili. Attraverso e dopo la violenza, la disgrazia, le menomazioni, tutta l’opera di Tracey Emin sembra fare un po’ questo: dimostrare che ci sono modi – speciali, sempre da scoprire – per rispondere al male subito/capitato, per appropriarsi dei deragliamenti e dei colpi, reinterpretarli, dar loro una forma nuova, nostra, ostinatamente sentimentale.

L’arte di Emin, testimonianza di una vitalità sfacciata, ingloba nel bisogno d’amore anche ciò che si pone come opposto al sentimento amoroso: l’aggressione, la perdita, il rifiuto, la solitudine. Essere talmente pieni di questo bisogno da riuscire ad appagarlo da soli, persino nel vuoto. Un esorcismo – come il titolo di uno dei suoi progetti più noti – che porta nel mondo condiviso i demoni privati, li mette su tela, bronzo, neon, tessuto, per liberarli, liberarsi, ma anche allestire un’occasione di rielaborazione collettiva. Gran parte delle nostre sofferenze emotive non nasce forse dall’asfissiante convivenza con vissuti che sentiamo di non poter ammettere, raccontare, esporre? Emin sembra aver capito molto presto che la sopravvivenza, e la rinascita, hanno a che fare, dunque, col movimento opposto. Spalancare la pelle e lasciare che tutto diventi visibile. Trovare nello sguardo altrui la ragione per andare avanti, trasformando in racconto, dedica, urlo la brutalità degli eventi. Rendere ammaliante, carismatico, ciò che, a un certo punto, ha cercato di ucciderci. Non darla vinta al condizionamento, allo stereotipo, al modo pigro, abituale e feroce con cui giudichiamo la nostra vita e quella degli altri.

C’è una resistenza felina in Tracey Emin, e non a caso i suoi due gatti, Teacup e Pancake, le cui foto affollano il profilo Instagram dell’artista, sembrano essere le sue persone preferite al mondo. Un’arte felina e lunare, proprio nel senso di governata dal corpo celeste associato al femminile e al materno, alla memoria e all’autoconservazione. Luna che torna, nei titoli e nelle iconografie di Emin (il satellite terrestre che diventa l’aureola che santifica chi ne ha passate tante), ricordando allo spettatore davanti a queste opere che, attraverso di esse, ci si addentra in un regno altro. Implicito, latente, pieno di sorprese. Un regno in cui la forza e il potere non hanno il volto (impositivo, aggressivo, maschile) a cui siamo abituati, ma hanno invece a che fare con la capacità interiore, istintuale e misteriosa di accogliere, inglobare a dismisura il reale, elaborandolo in forme e visioni nuove, fino a generare un universo – affettivo, artistico – inedito e seducente. Così da riuscire a ottenere, alla fine, forse, chissà, almeno un po’ di quell’amore inizialmente negato.

I lavori di Tracey Emin sono una traslazione psichica, un’invenzione che ha il senso di una rivincita: è come se lo schifo, la vergogna e la sfiga venissero resi oggetti di una slavina, una valanga, e, nel cadere a valle, dalle cime solitarie delle prove della vita, diventassero non più respingenti e terrorizzanti ma, al contrario, fascinosi, ammalianti. La bambina protetta che non è stata, la madre che non ha potuto essere, il corpo inviolato che non è mai esistito: lo spirito di Emin attraversa queste mancanze, barcolla, a volte s’arresta (smette di dipingere per anni, l’attività vitale ristretta ai confini del letto) ma non è mai vinto, annientato. Attraversa queste mancanze e annota, descrive, ritrae. C’è un occhio, essenzialmente, che non smette di guardare/guardarsi: ecco il gesto che prepara la rielaborazione e rende artisti. Lo spazio vuoto, il deserto esistenziale, dunque si popola, si riempie delle presenze che lei stessa si crea attorno: i grandi dipinti che insieme celebrano e dissacrano il sesso, le parole lucenti delle installazioni al neon e quelle tenere e struggenti dei ricami, la vulnerabilità monumentale dei corpi in bronzo. La grande lezione dell’artista inglese è che fragilità e potenza in realtà non sono opposte, incompatibili: se siamo disposti a restare in contatto con ciò che sentiamo, se abbiamo la fiducia di riconoscere che ogni giorno è una storia diversa, il danno smette di essere solo tale. Diviene esso stesso farmaco, sortilegio, sigillo di protezione.

L’arte di Tracy Emin è candida e oscena insieme, vive oltre le partizioni morali, ha la purezza scandalosa di chi ha trovato le sue, singolarissime tecniche di salvezza. Crescendo veniamo spinti a ricoprire di strati/inibizioni quello che sentiamo: nelle opere di Emin irrompe invece la bambina spudorata che lancia quelle che ci fanno l’effetto di bombe emotive. Non avendo reciso il legame col fondo incandescente delle verità psichiche, Emin è libera di irrorare di energie sempre nuove i suoi lavori, con provocazioni testuali e visive che sono poi, a ben vedere, semplici atti di fedeltà al sentire.

Camminando tra le sale della mostra, l’impressione è quella di una caotica coerenza: l’impulso esplorativo ha impedito a Emin di organizzare la sua ricerca in una direzione univoca ma, allo stesso tempo, i tanti esperimenti di tecniche e linguaggi tramano tra loro, istituendo un’atmosfera intima dentro la quale riverbera, tenue e insieme maestosa, la voce dell’artista. Che nulla vuole ottenere e dimostrare, se non la capacità di imprimere il suo stile, la sua cifra, al resoconto di picchi e crolli.

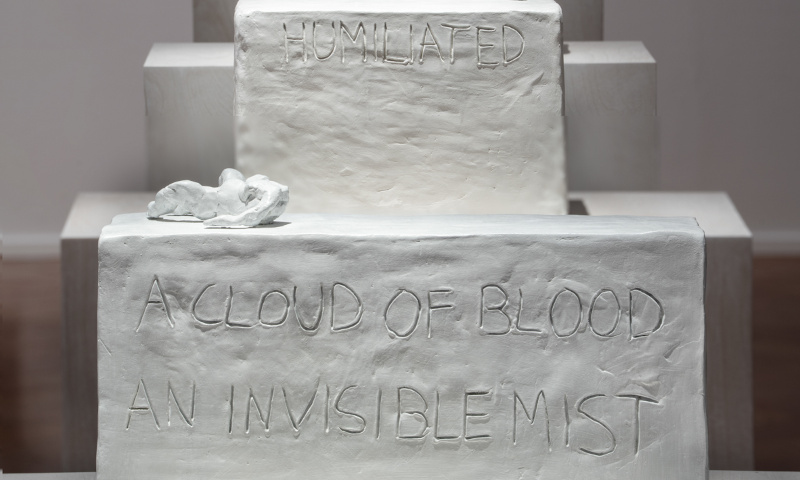

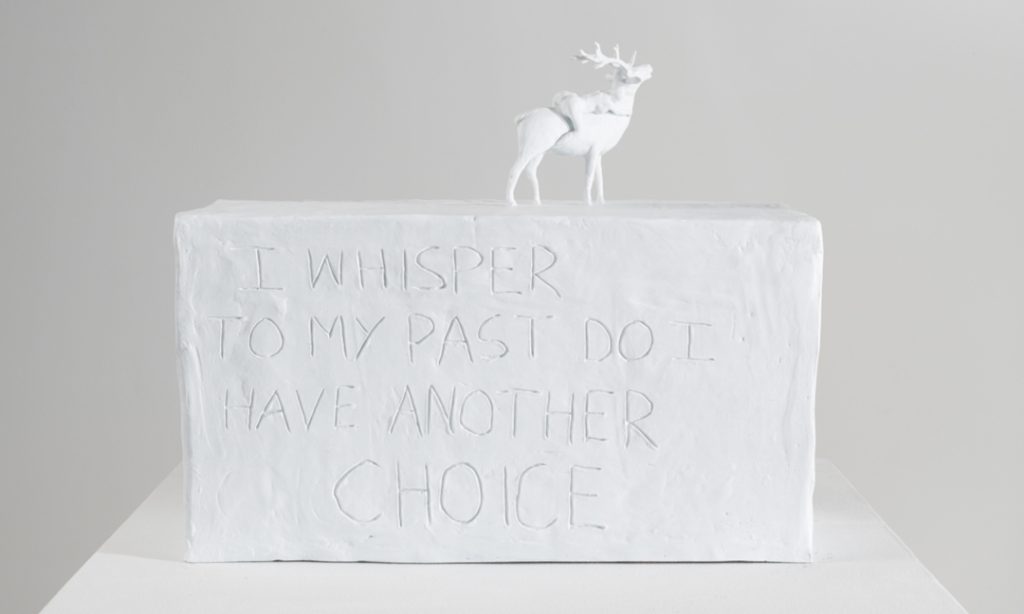

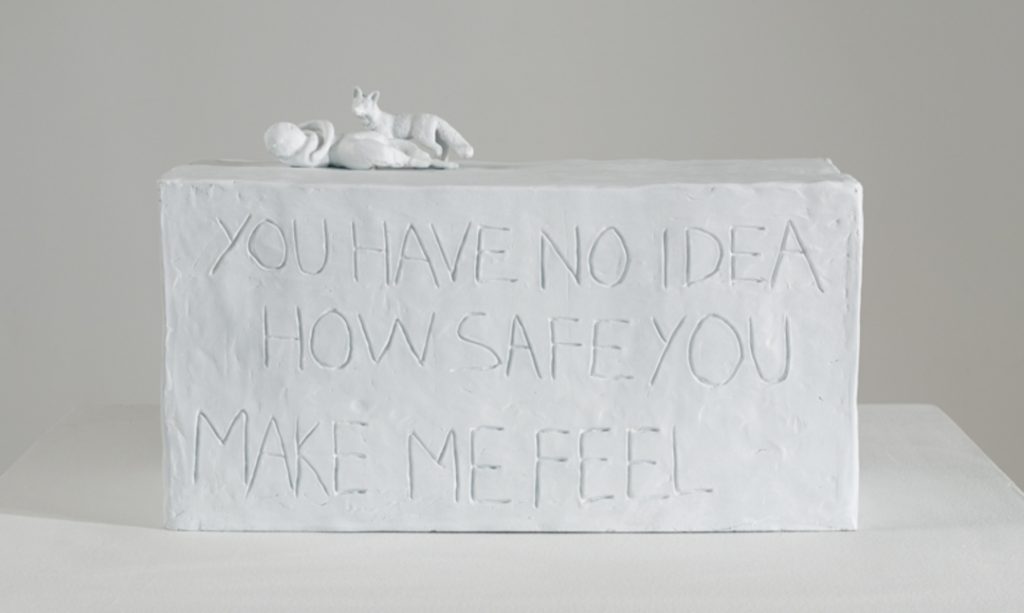

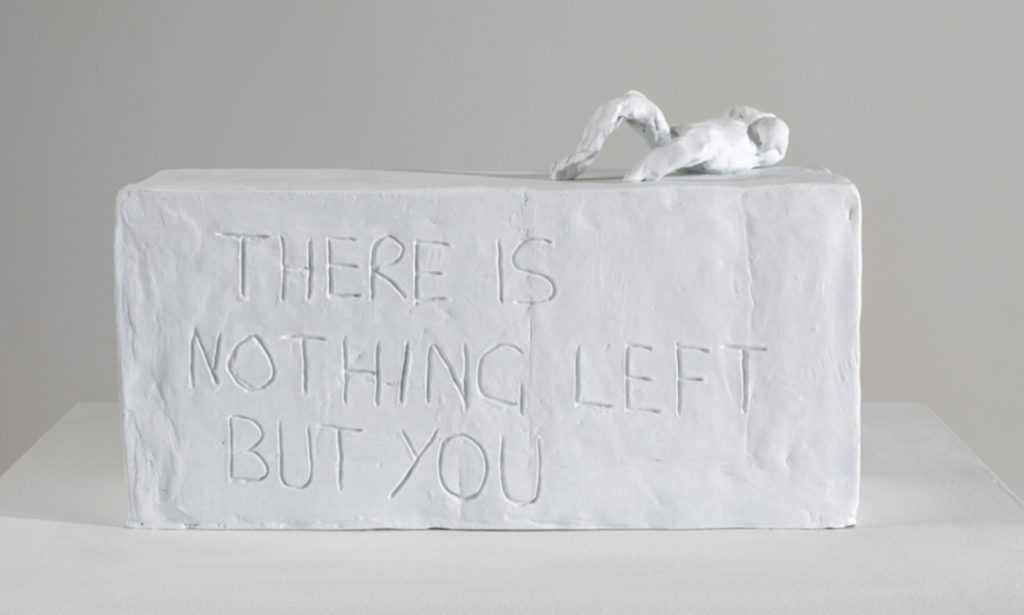

Mi sono fermato a lungo davanti ai cinque blocchi bianchi (bronzo patinato) del 2013, al centro dell’ottava sala: le mie opere preferite tra quelle esposte. Mattoni o piedistalli o saponette (immagino, invento), sormontati da miniature di animali selvatici – un cervo, un cigno, una volpe – e corpi femminili. Le superfici incise con frasi tracciate a mano, che Emin descrive come “lettere d’amore scolpite”.

Una nuvola di sangue una nebbiolina invisibile.

Sussurro al mio passato ho un’altra scelta.

Umiliata.

Non hai idea di quanto tu mi faccia sentire al sicuro.

Non c’è più niente tranne te.

(traduzioni mie)

Il gioco e il dramma, l’infanzia e la natura, la scrittura e le piccole cose, il senso di protezione e gli animali amati, la materia più accessibile, tangibile, e la trascendenza: è tutto qui.

Jonathan Bazzi, scrittore milanese, classe 1985, ha esordito nel 2019 con Febbre (Fandango), finalista al Premio Strega 2020. Nel 2022 ha pubblicato Corpi minori (Mondadori). Autore di racconti inclusi in diverse antologie, collabora col Corriere della sera e Domani.

In copertina: Tracey Emin. A cloud of blood an invisible mist (det.), Courtesy of the Artist and White CubeTracey Emin. Tracey Emin. Humiliated (det.), 2013. Courtesy of the Artist and Galleria Lorcan O’ Neill © Tracey Emin. All rights reserved, DACS 2025