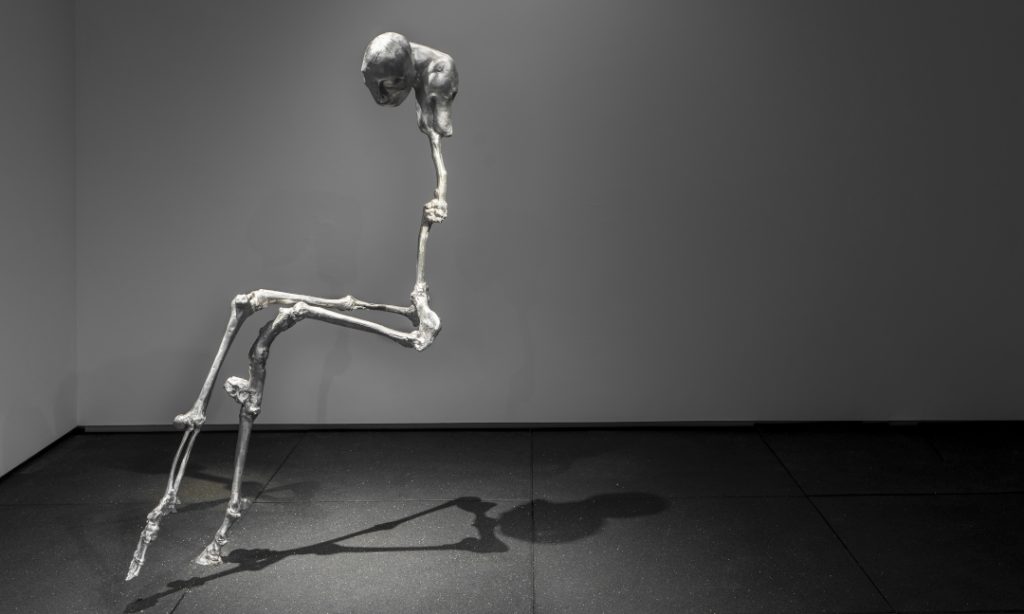

Le figure che popolano gli spazi allestiti da Giulia Cenci condividono l’inquietante condizione di sembrare vive (accentuati sino all’emblematicità sono i loro gesti, espressivamente marcate le loro posture), insieme rimarcando la propria natura di materia morta, immobile e inorganica: con lo svelare la natura di recupero dei materiali di cui sono composte. È l’ambiguità che pertiene a ogni scultura, certo, ma Cenci ne accentua la paradossalità sino a un effetto di «danza macabra»: quella che si dispiega, quasi un Matisse raggelato e depresso, nel gruppo che accoglie il visitatore nel nuovo Project Space di Palazzo Strozzi. Dead dance s’intitolava del resto, esplicitamente, il grande allestimento presentato da Cenci alla Biennale di Venezia del 2022. Ricorda in catalogo Marta Papini che la tradizione tardomedievale di questa iconografia (ancorché attestata anche in precedenza, nella tradizione delle Vanità ricostruita da Michel Butor) s’impose con prepotenza, nell’immaginario europeo, dopo la Peste Nera del 1348 – in sin troppo eloquente parallelismo con la pandemia da Covid del 2020.

Considerate da una certa distanza, si finisce per pensare che le grandi Pestilenze, e in generale le Catastrofi che sempre più frequenti punteggiano la nostra esistenza storica, vengano sempre al traumatico culmine di periodi di consunzione, estenuazione collettiva, fisico e metafisico inaridimento: che quelle crisi precedono e in qualche modo, misteriosamente, paiono causare. Torna così, nelle forme nuove di un tempo secolarizzato, la forma mentis che in antico ricollegava le pestilenze, e altre consimili disgrazie, a punizioni divine inflitte al genere umano. È quello che accadde con la Grande Guerra del 1914, e l’epidemia cosiddetta “Spagnola” che, concausata da quel conflitto, funestò gran parte del pianeta nel 1918-1920 (di recente Gabriele Frasca ha definito i soldati, che diffusero il contagio, «inconsapevoli attori della prima guerra batteriologica mondiale»: L’influenza della guerra. La memoria rimossa della “spagnola”, Luca Sossella 2025). Anche in quel caso, gli orrori della guerra e della peste parvero a molti una conseguenza del clima di soffocazione morale che li avevano preceduti: cui aveva dato la sigla più memorabile Oswald Spengler col Tramonto dell’Occidente, controversa opera pubblicata solo dopo la guerra, fra il ’18 e il ’22, ma dall’autore pressoché ultimata già nel ’14.

In questo modo può essere letta l’opera letteraria, fra tutte canonica della poesia moderna, che in fondo sin dal titolo rinvia all’insalubrità del tempo in cui s’è elaborata: The Waste Land di T.S. Eliot (che confessò al grande filologo Ernst Robert Curtius di aver tenuto presente il libro di Spengler). Così ha fatto una delle sue ultime traduttrici (e pare già eloquente la coincidenza, nel nostro tempo, di ben tre diverse e attrezzate nuove versioni del testo: insieme alla sua – pubblicata dal Saggiatore nel 2021, che da ora in poi citerò, salvo diversa indicazione – vanno ricordate quella di Aimara Garlaschelli, ETS 2018, e di Sara Ventroni, Ponte alle Grazie 2022: le quali conservano il titolo La terra desolata introdotto dal primo traduttore italiano, Mario Praz, nel 1932), Carmen Gallo, che invece ne ha mutato il titolo italiano in La terra devastata (così recuperando di waste l’etimo latino vastus, che assomma al significato di “ampio” quello appunto di “devastato”: come spiega pure lo Zibaldone di Leopardi, in data 17 ottobre 1821).

Prendendo parte alla citata ricerca di gruppo sulla “spagnola”, ha fatto notare Gallo come tanto Eliot che sua moglie Vivien Haigh-Wood, alla fine del ’18, si fossero infettati del morbo – e come certi suoi sintomi (febbri, deliri, disidratazione, paura di annegare nei liquidi polmonari) si riflettano nelle immagini del poemetto: a partire dall’associazione, a ben vedere non così ovvia, fra l’ossessiva imagery di un paesaggio allegoricamente inaridito e la «morte per acqua» che, accomunando figure distantissime come l’Ofelia shakespeariana e «Phlebas il fenicio», del testo è il più ricorrente leitmotiv. Quello in cui scrive Eliot era «un paesaggio umano vulnerato, contaminato, nel corpo e nello spirito, allegorico di ciò che era la civiltà europea in declino del primo dopoguerra, il cui correlativo oggettivo era appunto la waste land delle leggende arturiane e non solo» (se la fonte dichiarata come principale era il saggio From Ritual to Romance, pubblicato nel 1919 da Jessie L. Weston, che ricostruiva in chiave antropologica la leggenda del Santo Graal, un’altra sua matrice importante sono le tragedie di Sofocle, Edipo Re e Antigone, dalle quali viene l’indovino Tiresia che rivela come la pestilenza di cui è preda la città di Tebe sia dovuta alla morte di Laio, ucciso dal figlio Edipo, che ne ha lasciato il cadavere insepolto).

Il titolo della mostra di Giulia Cenci, the hollow men, riprende dichiaratamente quello di un altro componimento di Eliot, scritto all’indomani della pubblicazione della Waste Land (sul primo numero della rivista da lui stesso diretta, «The Criterion», nell’ottobre del 1922) ma uscito, nella sua forma definitiva, solo nel 1925. Esattamente un secolo fa, cioè. E ha gioco facile Arturo Galansino a svolgere il parallelismo col contesto attuale «dominato da crisi ambientale, tensioni sociali e pervasività della tecnologia, che alimentano una nuova forma di stallo esistenziale». Ma come il «mese arido» e la «casa in rovina» di Gerontion, componimento scritto da Eliot nel ’19 e pubblicato l’anno dopo, sono un chiaro preannuncio della Waste Land coi suoi «pensieri di una mente secca in una stagione secca», così la «terra morta», i corpi «impagliati», le «voci secche» e le «ombre senza dolore» coi loro «gesti privi di moto» di The Hollow Men (cito in questo caso dalla classica versione di Roberto Sanesi) sono una altrettanto evidente ripresa del poemetto-chiave: sino a fare del secondo testo un vero e proprio spin-off del primo (segnalato pure dall’esergo conradiano, da Heart of darkness, che Ezra Pound aveva tagliato dalla Waste Land). Dichiara del resto Cenci conversando con Galansino: «Eliot è da sempre una presenza costante nel mio lavoro, un autore che torno a leggere in continuazione» (basti ricordare l’altra opera presentata nel ’22 al PAKT di Amsterdam, dry salvages, che riprende il titolo del terzo dei Quattro quartetti). E conclude: «The Waste Land è una sorta di Bibbia stampata nella mia mente».

In effetti quasi tutte le figure riunite nella prima sala del Project Space, se rinviano immediatamente alla condizione «vuota», arida e disanimata, degli «uomini» del 1925, più in profondità paiono riferirsi, nel dettaglio, al testo di tre anni prima. Mi riferisco anzitutto al finale della prima sezione della Waste Land, The Burial of the Dead: sul fondale allegorico di una «città irreale», un rito funebre raduna la «folla» di trapassati che «esalano sospiri, brevi e irregolari», col dettaglio icastico del «tenere gli occhi fissi ai piedi». E verso il basso rivolgono gli sguardi, a loro volta, le figure di Giulia Cenci. Ma piuttosto che alla dinamica attualizzante «dell’autorappresentazione, dei social media», suggerita da Galansino, archetipicamente questa postura può ricordare la scena (a Eliot senz’altro familiare) del XXX canto del Purgatorio, dove Dante sferzato da Beatrice in posa marziale, «quasi ammiraglio che in poppa e in prora / viene a veder la gente che ministra», ci si mostra in atto di contrizione, ripiegato in un rispecchiamento non meno frustrante: «li occhi mi cadder giù nel chiaro fonte; / ma veggendomi in esso, i trassi a l’erba, / tanta vergogna mi gravò la fronte» (vv. 58-59 e 76-78).

C’è poi l’aspetto teriomorfo delle figure di «canidi», come giustamente li chiama Galansino, anche se poi l’artista parla subito di «lupi» («una figura che conserva ancora una parte di sé indomita, selvatica, non addomesticata»). L’antinomia tra la figura addomesticata del cane e quella selvatica del lupo, tanto vicine per aspetto fisico quanto opposte per temperamento simbolico, è più volte attestata nei dialoghi di Platone. Nel III libro della Repubblica, in particolare, l’animale per antonomasia alleato dell’uomo rischia di regredire alla condizione feroce del predatore, in una dichiarata allegoria dell’assolutismo politico: come il cane da guardia non deve insidiare le greggi che è chiamato a proteggere, così i difensori della polis non devono divenire «padroni selvaggi» (416b), e il tiranno è l’uomo-lupo che finisce per essere la prima minaccia nei confronti della sua comunità (rinvio al commento di Lucia Loredana Canino nell’edizione della Repubblica a cura di Mario Vegetti, Bibliopolis 1998).

L’ambivalenza di questa metafora arriva, in forma larvale, sino alla Waste Land. Alla fine del citato Burial of the Dead così veniamo messi in guardia riguardo al «cadavere» che è «stato piantato l’anno scorso in giardino»: «Oh, tieni alla larga il Cane, che è amico dell’uomo, / o con le unghie lo disseppellirà di nuovo!». Nelle sue note al testo Eliot rinvia alla tragedia seicentesca Il Diavolo bianco, di John Webster, dove l’animale che rischia di profanare la sepoltura è però il «lupo, che è nemico degli uomini». E così era, infatti, nella prima stesura del suo poemetto. Non è facile capire il senso simbolico di questa inversione operata da Eliot; secondo Carmen Gallo adombrata è la costellazione di Sirio, il Cane maggiore, da Jessie Weston collegata ai riti di fertilità egizi; ci si ricorda piuttosto, allora, che in quella mitologia il dio che presiede ai riti di mummificazione e sepoltura è Anubi, per tradizione raffigurato appunto con la testa di cane (per alcuni studiosi piuttosto uno sciacallo, secondo altri di nuovo un lupo…). In ogni caso uno dei suoi attributi, Khentamentyu, significa «Signore degli Occidentali» (ossia i defunti sulla riva sinistra del Nilo): e certo Spengler sarebbe stato d’accordo.

Ma il rinvio più significativo – occultato al centro della scena, come la lettera rubata di Poe – è l’elemento che nella figurazione, a prima vista, appare incongruo: la còclea, o vite di Archimede, che ricorre anche in altre opere di Giulia Cenci. La quale ci dice che ad affascinarla è la sua «ambivalenza: può essere un’“arma” distruttiva, quando viene impiegata per scavare o devastare territori, come accade nei contesti bellici o nelle grandi opere, ma può anche essere utilizzata in un mulino, portare acqua, sostenere un ciclo vitale». Ma proprio questa, a ben vedere, è l’ambivalenza sulla quale si fonda The Waste Land. Il prolungato rito funebre che si snoda nelle cinque sezioni del poemetto è, al tempo stesso, un rito di fertilità che culmina nell’ultima parte, What the Thunder Said – e che lo strumento idraulico evocato dall’artista può ben incarnare in forma secolarizzata. Ma l’invocazione alla pioggia, perché riporti la vita nella «terra crepata» («crettata», traduce Sara Ventroni), non pare sortire l’effetto sperato. Una «ventata umida» in effetti «porta la pioggia», ma «il Gange» resta «infossato» («in secca», per Ventroni), le «cisterne vuote», i «pozzi esausti». E il perché si capisce. In quelle condizioni storiche e spirituali una rinascita, ci aveva avvertito l’incipit del poemetto, si dà solo in una terra fecondata dalla morte: cioè dai cadaveri lasciati insepolti dalla guerra e dalla peste. Se «Aprile è il mese più crudele», è perché «genera / lillà dalla terra morta, mescola / memoria e desiderio». A chi scrive si confà piuttosto «una vita minima» («fioca», preferisce dantesca Ventroni) e, conclude Gallo, la finale invocazione alla pace affidata alle Upanishad indiane («Shantih shantih shantih») «non risolve, ma denuncia, rivendica, e implora».

Le figure che si aggirano «attorno al fico d’India», in The Hollow Men, si affannano in un falso movimento simile a quello che nel III canto dell’Inferno dantesco (citato alla lettera, nella Waste Land: «una folla scorreva sul London Bridge, così tanta / ch’io non avrei creduto che morte tanta n’avesse disfatta») tortura gli ignavi, cioè coloro che in vita sono stati incapaci di scegliere fra il bene e il male: il loro contrappasso consiste nell’inseguire invano, in circolo, una bandiera che gira su sé stessa (vv. 52-57). In questo stesso stato di sospensione, «a Dio spiacenti e a’ nemici sui», ci troviamo anche noi: dopo la catastrofe che abbiamo subito, e in attesa di quella che ineluttabilmente le succederà. Come dice The Waste Land, appunto, all’inizio della sua ultima sezione: «colui che era vivo adesso è morto / noi che eravamo vivi adesso stiamo morendo / con un po’ di pazienza». È proprio così, un secolo fa come oggi. Basta un po’ di pazienza e raggiungeremo anche noi, al fondo del più arido cretto, i nostri insaziabili morti.

Andrea Cortellessa è nato a Roma nel 1968. Insegna Letteratura italiana contemporanea all’Università di Roma Tre. Ha curato mostre e testi, realizzato trasmissioni radiofoniche e televisive, spettacoli teatrali e musicali. È tra i fondatori di «Antinomie. Scritture e immagini»; collabora al «manifesto», al «Corriere della Sera», al «Sole 24 ore», al «Giornale dell’Arte» e ad altre testate.

In copertina: Giulia Cenci: the hollow men, exhibition views, Firenze, Palazzo Strozzi, Project Space, 2025. Photo Ela Bialkowska, OKNO Studio