1) Perché questa mostra è un evento irripetibile e unico?

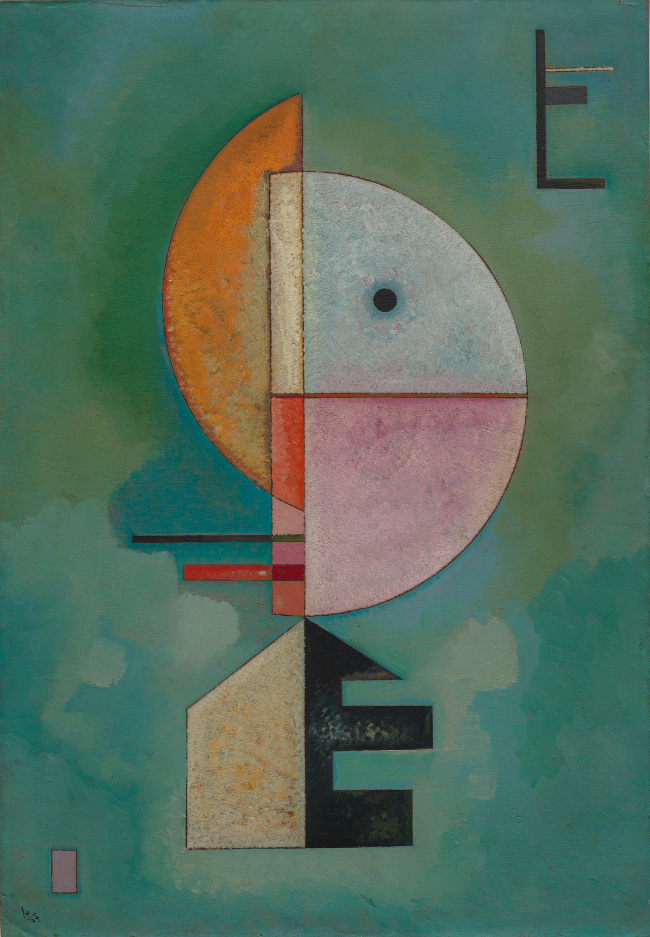

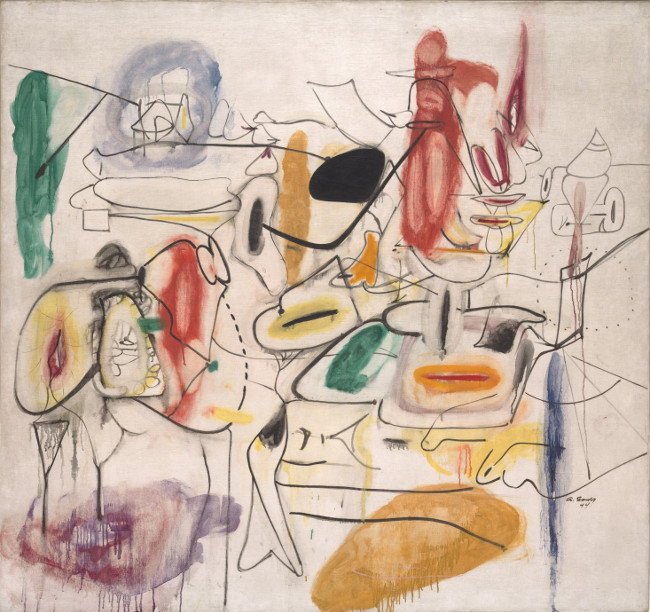

Nello svolgersi e maturare della storia dell’arte relativa a quello che chiamiamo “secolo breve” – il XX secolo – alcune opere si presentano come germinali, centrali alla focalizzazione, forse alla presentazione, di quel momento così ricco, complesso, eterogeneo e originale. Molte di queste opere, che potremmo definire “cardine” della nascita delle avanguardie del Novecento, sono note al grande pubblico. Raramente si trovano però esposte una accanto all’altra in un “racconto possibile” di quella che, in questa occasione fiorentina, è il racconto delle collezioni Guggenheim e delle avanguardie europee e americane, affiancate a ritmo serrato. Questa è soprattutto un’occasione preziosa per poter vedere il grande sviluppo e la maturazione dell’arte del secondo dopoguerra che solo recentemente si sta celebrando internazionalmente e che da quelle avanguardie d’inizio secolo ha avuto origine. La possibilità di poter scoprire contemporaneamente la straordinaria Bôite-en-valise di Marcel Duchamp dedicata a Peggy Guggenheim insieme a Curva dominante di Vasily Kandinsky, capolavoro appartenente al Solomon R. Guggenheim Museum di New York, Paul Klee, Giorgio de Chirico ma anche Lucio Fontana, Jean Dubuffet insieme a Robert Motherwell, Mark Rothko ed ancora Cy Twombly, fornisce, sala per sala, uno spaccato unico dell’arte dei due continenti in una fitta serie di assonanze, contrasti, stimoli e approfondimenti. Riunire insieme un così alto numero di opere cardine, emblematiche dello sviluppo artistico di quegli anni, è sicuramente raro ed è la prima volta che si costruisce un confronto continuo tra le avanguardie europee e quelle americane in un crescendo cronologico di movimenti di ricerca, che si rivelerà sorprendente e vitale per il pubblico durante tutto lo sviluppo della mostra.

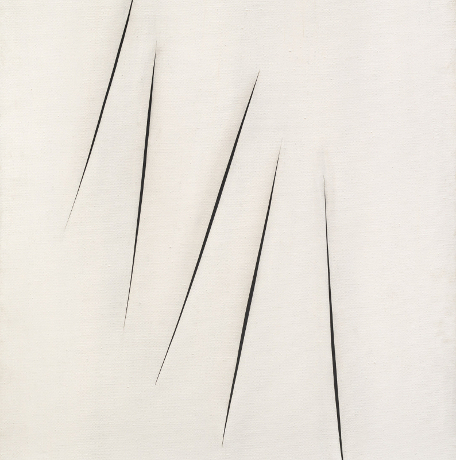

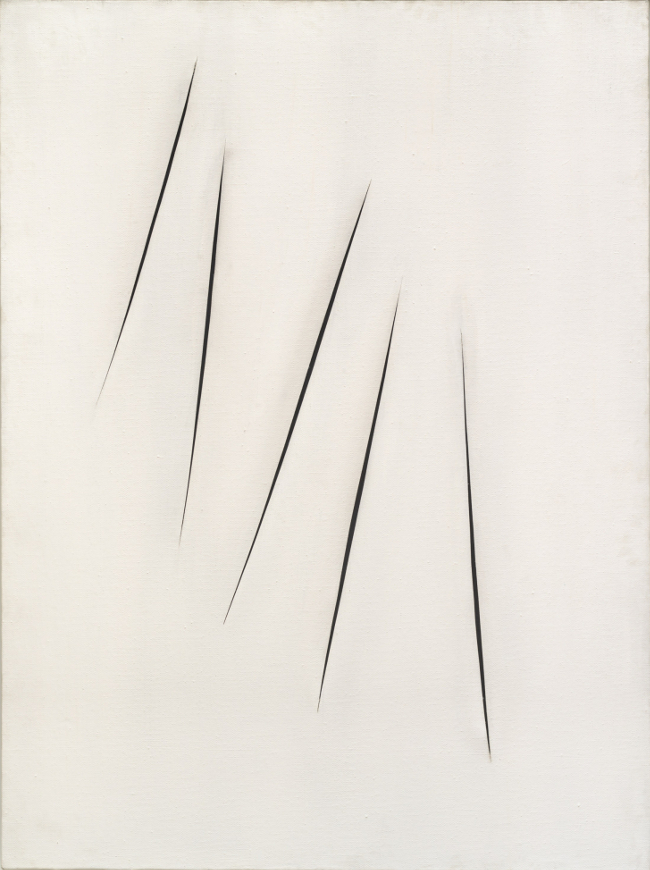

Il curatore Luca Massimo Barbero e l’opera di Lucio Fontana, Concetto spaziale, Attese, 1965, New York, Fondazione Solomon R. Guggenheim. Donazione, Fondazione Lucio Fontana.

2) Qual è l’idea nuova da cui muove la rassegna rispetto alle collezioni Guggenheim?

La mostra è costruita sulla nuova idea di esporre, sala dopo sala, in uno sviluppo appunto serrato e scientificamente filologico, un racconto che è possibile “costruire” solamente con la storia e le vicende legate alle singole opere delle collezioni Guggenheim. Così viene presentata l’unicità delle vicende della vita di collezionista e mecenate di Peggy, insieme alla storia, ancora poco nota in Italia, di Solomon e dei musei Guggenheim stessi. Viene presentato poi in modo inedito il ruolo della consulente e prima direttrice del Guggenheim a New York, la baronessa Hilla Rebay, artista e critica centrale per la ricerca, promozione e salvaguardia delle avanguardie europee legate all’astrazione, razionalismo, neoplasticismo e modernismo. Unire queste vicende in un’unica esposizione ha significato poter dare al pubblico una nuova possibile idea e interpretazione di collezioni in sviluppo, in crescita e sempre in evoluzione.

3) Qual è il fil rouge che accompagna il percorso espositivo?

Oltre al criterio scientifico appunto, si è costruito un percorso che suggerisce più letture, approfondimenti, dalla storia dell’arte, all’attenzione alle biografie degli artisti, sino al loro rapporto con i mecenati e collezionisti Guggenheim, i direttori del museo di New York, costruendo così una sorta di stratigrafia dove il visitatore, di volta in volta, e a seconda delle sue curiosità, può “leggere” le opere sempre in modo diverso. Sono questi racconti quasi intimi dei lavori in mostra che costituiscono il filo, la narrazione dell’intero percorso. Le opere “raccontano la loro storia” al pubblico e sono sempre storie appassionanti. Penso al rapporto di Peggy Guggenheim con Giacometti, la cui scultura apre l’esposizione, e l’amicizia che la legava a Alexander Calder, e il suo amore per scultori italiani come Pietro Consagra e Mirko che il pubblico riscoprirà insieme ai grandi nomi come Rothko, Hans Hofmann, Frank Stella o Alberto Burri. Di contro l’importanza di Solomon Guggenheim e la Rebay nei confronti di Kandinsky, di cui collezionano capolavori, costruendo una sezione del museo intorno alla sua ricerca. E ancora l’amore per il razionalismo e le avanguardie europee da parte di Rebay, con opere rare di Gabo, Van Doesburg (la cui moglie Nellie sarà amica e suggerirà a Peggy molte opere per la collezione). Il museo newyorchese poi prosegue negli anni con la missione di proporre l’arte contemporanea europea: emblematica quindi la presenza di Dubuffet, con alcuni suoi lavori fondamentali, che sottolineeranno la fortuna critica dell’autore francese molto amato dal pubblico americano. Dunque sono le “biografie”, le storie delle opere con il loro vissuto, i loro trascorsi, spesso nascosti ai più, il filo conduttore di questo racconto per immagini.

Il curatore Luca Massimo Barbero durante l’allestimento della mostra Da Kandinsky a Pollock. La grande arte dei Guggenheim.

4) Peggy e Solomon Guggenheim sono stati attori decisivi di una stagione entusiasmante dell’arte del Novecento. Perché i loro nomi sono ancora tanto iconici, così presenti nel nostro immaginario?

La mostra si muove appunto presentando questi protagonisti. Collezionisti, fondatori di musei ma in primis grandi appassionati dell’arte del XX secolo intesa come il mezzo per poter costruire una nuova idea di conoscenza, di cultura visiva. Entrambi concepiscono la loro avventura come un percorso destinato al pubblico, dedicato al far conoscere meglio le avanguardie, le radici fondamentali dell’arte allora contemporanea. Solomon R. Guggenheim, con la sua straordinaria raccolta, arricchitasi nei decenni, costruisce la base di un vero compendio delle avanguardie dell’astrazione partendo principalmente dai grandi protagonisti europei. Peggy Guggenheim di contro costruisce una sorta di vita a contatto diretto con la sorgente delle avanguardie che le sono contemporanee, tanto da esserne parte e, in alcuni casi, motivarle, renderle possibili, crescerle e promuoverle. Un altro punto che caratterizza la focalizzazione dell’immaginario collettivo è sicuramente la forza e l’impatto che l’edificio del Guggenheim di New York ha avuto e continua ad avere. Creato per Solomon da Frank Loyd Wright il museo si è subito connotato per la sua originalità e unicità divenendo attraverso gli anni un punto centrale del paesaggio newyorchese e immediatamente internazionale, sintomatico di avanguardia, modernità, curiosità. Come controcanto Peggy rappresenta per infinite generazioni, sino alle più recenti, l’ideale di mecenate contemporaneo giunta a una insolita perfezione di quello che identifichiamo il rapporto “arte e vita”, riuscendo in modo unico a percorrere, vivere e raccogliere le più entusiasmanti esperienze artistiche del suo tempo. La sua casa veneziana è anch’essa un punto di riferimento imprescindibile nel panorama che i visitatori della Serenissima percorrono. I Guggenheim hanno creato un punto eccellente di incontro tra l’approfondimento, la conservazione e valorizzazione delle opere e l’immagine tutt’oggi attiva delle loro passioni, della volontà di poter esporre al pubblico una possibile idea delle avanguardie e dell’arte contemporanea di cui oggi possiamo ritenerli rappresentativi.

5) Venezia, Firenze, New York. E non solo. Che viaggio artistico suggerisce questa mostra?

La mostra è costruita come un viaggio, una sorta di andata e ritorno intorno alle opere, alle biografie e alle storie delle collezioni. Il pubblico viene accolto dai maestri che operano tra le due guerre, da De Chirico che appunto dipinge nella “sua” Ferrara, a Kandinsky e Klee che raccontano delle avanguardie russe tedesche e poi francesi sino a Gabo che già nel 1946 si trasferì negli Stati Uniti. Così di questo viaggiare delle opere d’arte e dei mecenati Guggenheim è emblematica appunto la Bôite-en-valise di Duchamp dove l’artista decide di “riunire” tutte le opere eseguite sino ad allora (siamo agli inizi della seconda guerra mondiale) per rendere trasportabile la loro storia. Peggy lasciando l’Europa, più che simbolicamente, con la sua collezione, riunendo e rendendo possibile la fuga dall’orrore del conflitto di molti artisti e intellettuali europei, “traghetta” le avanguardie del Vecchio continente nel Nuovo formando nuove generazioni. Ritornata in Europa immediatamente dopo la fine della guerra con la sua collezione crea terreno nuovo e vitale per le generazioni di artisti. È così che nel 1949, in occasione della mostra organizzata alla Strozzina, Firenze diviene punto centrale dell’esposizione di questa collezione che letteralmente presenta al pubblico un “mondo nuovo”, rivoluzionando i costumi, gli stili e le scuole che sino ad allora costituivano il panorama italiano, Ancora una volta un viaggio nella storia dell’arte del XX secolo.

Il curatore Luca Massimo Barbero e l’opera di Alexander Calder, Gong rossi gialli e blu (Triplice gong), 1951, Venezia, Fondazione Musei Civici di Venezia, Galleria Internazionale di Arte Moderna, Cà Pesaro.

Luca Massimo Barbero, curatore della mostra Da Kandinsky a Pollock. La grande arte dei Guggenheim