di Irene Balzani

Oggi, lunedì 18 maggio 2020, si celebra la Giornata Internazionale dei Musei, quest’anno intitolata “Musei per l’uguaglianza: diversità e inclusione” con l’obiettivo di sottolineare l’importanza cruciale delle istituzioni culturali nel loro servizio alla società e al suo sviluppo. È in questa direzione che da sempre si muove il lavoro di Palazzo Strozzi, anche durante l’emergenza sanitaria di questo periodo che ha stravolto le nostre abitudini e il nostro stile di vita portando anche alla chiusura temporanea dei nostri spazi. E proprio in questi mesi, tra le nostre iniziative, abbiamo lavorato anche per cercare di raggiungere chi è maggiormente colpito dalla situazione attuale e che normalmente partecipa ai nostri progetti di accessibilità, in particolare attraverso una ridefinizione “a distanza” dei nostri progetti dedicati a persone con Alzheimer e con Parkinson. Queste iniziative sono state ripensate per impedire che la necessaria distanza fisica che dobbiamo tenere in questo periodo, non si traduca in isolamento, contro il rischio che il distanziamento di cui parliamo quotidianamente diventi esclusione sociale.

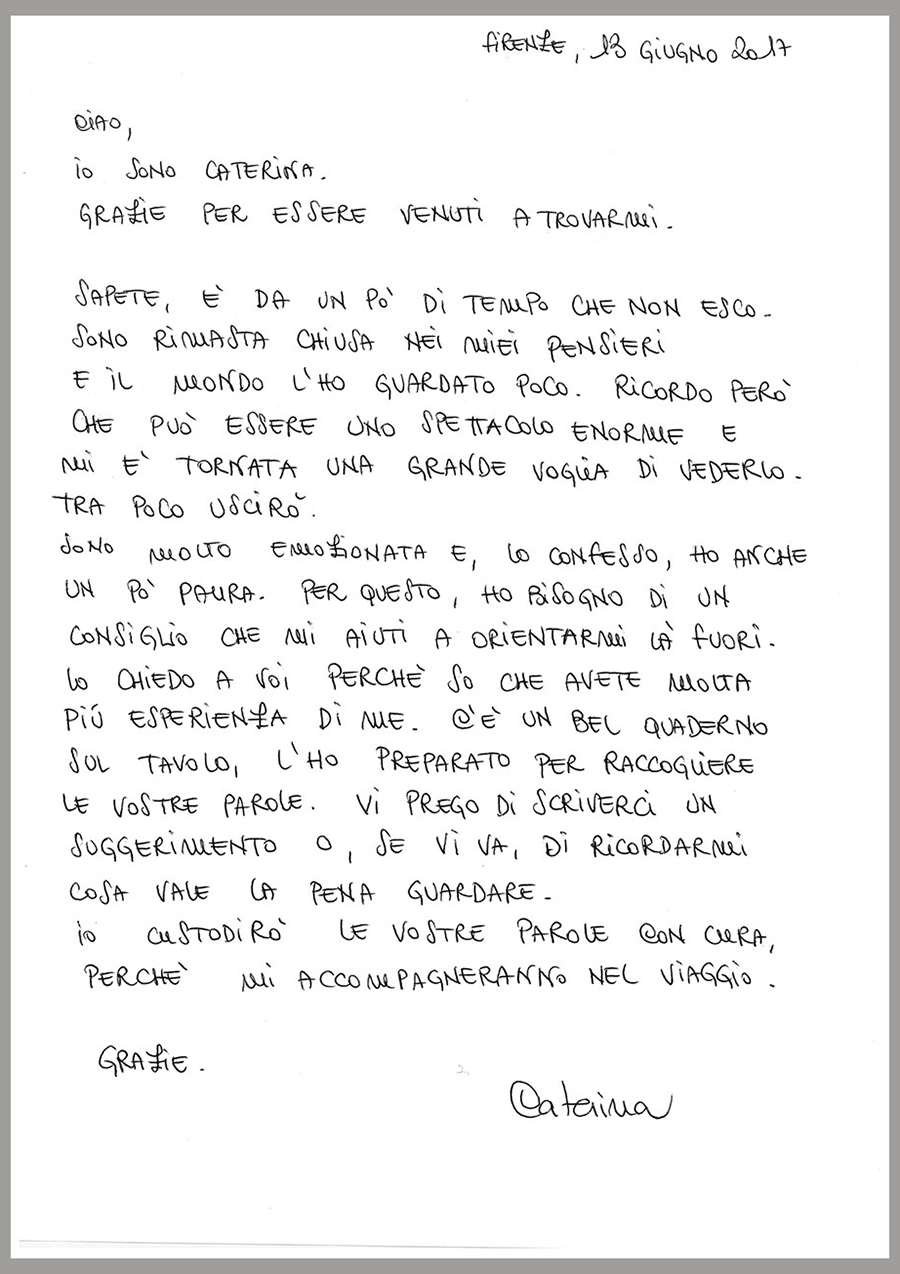

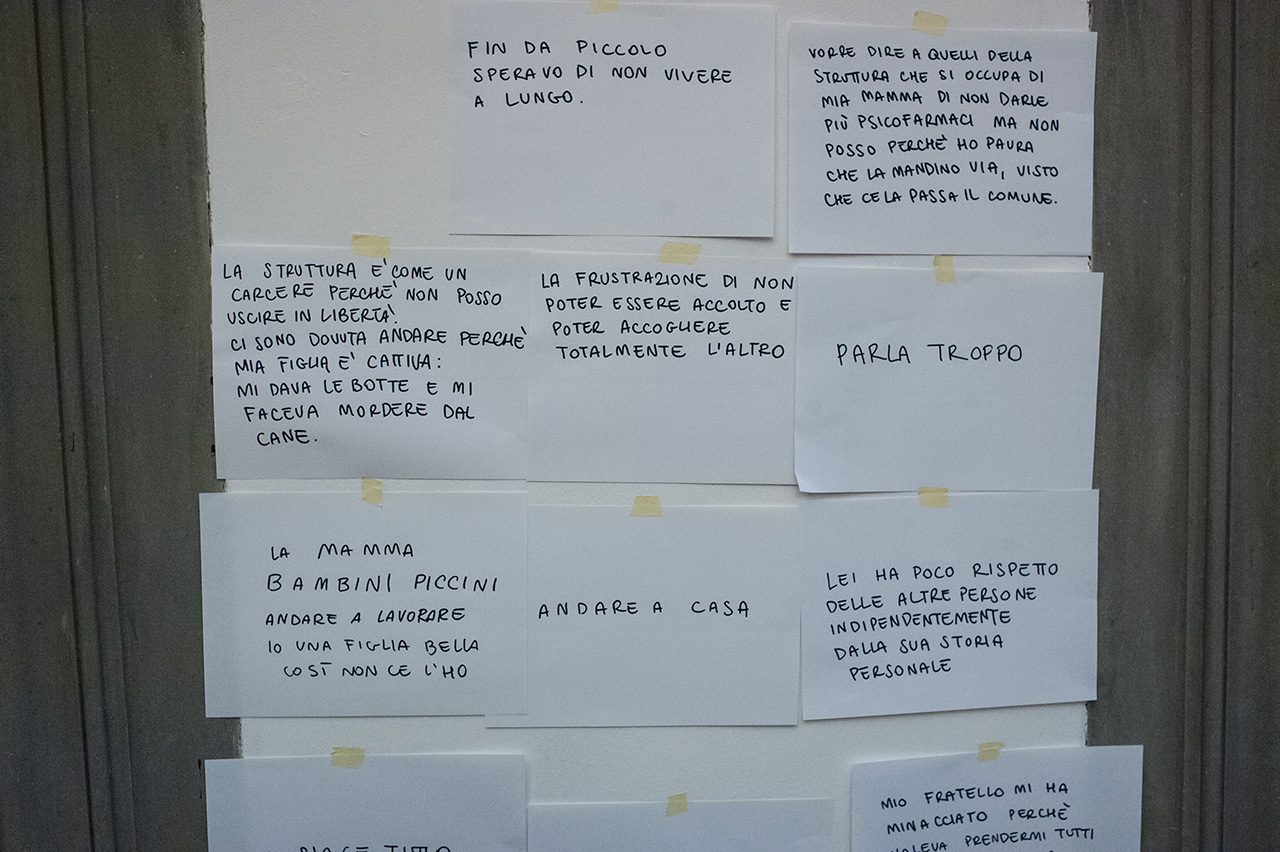

Fin dall’inizio del lockdown, per A più voci, il progetto dedicato e costruito insieme alle persone che vivono con l’Alzheimer e i loro carer, abbiamo coinvolto tutti i partecipanti, sia chi vive in famiglia sia chi abita in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) o case di riposo. Come per le attività in presenza abbiamo lavorato con gli educatori geriatrici, insieme alle artiste che hanno collaborato negli anni a questo progetto. A tutti abbiamo fatto una proposta: continuare a ispirarsi all’arte e provare a stare in rete attraverso l’uso dell’email e con un gruppo WhatsApp appositamente creato. L’utilizzo di uno schermo, che si tratti di computer o smartphone può costituire una barriera per chi non ha confidenza con i mezzi tecnologici, per questo la scelta è avvenuta dopo riflessioni e confronti, per cercare di non escludere nessuno. I due canali sono stati usati per veicolare alcune proposte legate a progetti artistici. Il primo invito è stato quello di condividere ciò che si osserva dalla propria finestra, diventata, nei giorni di isolamento, il nostro occhio sul mondo. Il secondo è stato raccontarsi attraverso un angolo della propria casa. Il terzo, infine, rivelare i nostri “erbari domestici”. L’ispirazione in questo caso viene dai fiori della Dama dal mazzolino che avevamo avuto modo di ammirare nella mostra dedicata a Verrocchio, il maestro di Leonardo e dal laboratorio che aveva proposto in quell’occasione l’artista Caterina Sbrana.

Foto Alessandro Moggi

Abbiamo ricevuto oltre quaranta contributi tra fotografie e testi come: “ho aperto un libro di scuola di mio nonno, classe 1876, ed è apparsa una piccolissima viola, che emozione”, “custodisco con cura il mio orto”, “la bellezza delle piccole cose è ciò che mi fa sentire forte”. Angoli di giardino, vasi sui balconi o fiori secchi tra le pagine dei libri sono state attentamente osservate per diventare esempi di quella che Gilles Clément definisce “arte involontaria”. Quest’arte, scrive l’autore del Manifesto del Terzo Paesaggio, “galleggia sulla superficie delle cose. È un’arte senza statuto, senza discorso, è disarmata, si espone in fretta e subito scompare. È un effimero e sottile stato dell’essere. Talvolta una luce. Prima di tutto, è uno sguardo”. Le immagini e le parole inviate sono poi diventate gli appunti di un erbario comune e condiviso in cui questa dimensione collettiva “ci fa sentire ancora più vicini, ancora meno soli”, scrive una delle partecipanti. Tutti questi contributi, raccolti durante il periodo di lockdown, sono convogliati in un racconto unico, scandito da diversi stimoli proposti di settimana in settimana.

Scarica: A più voci - alla finestra

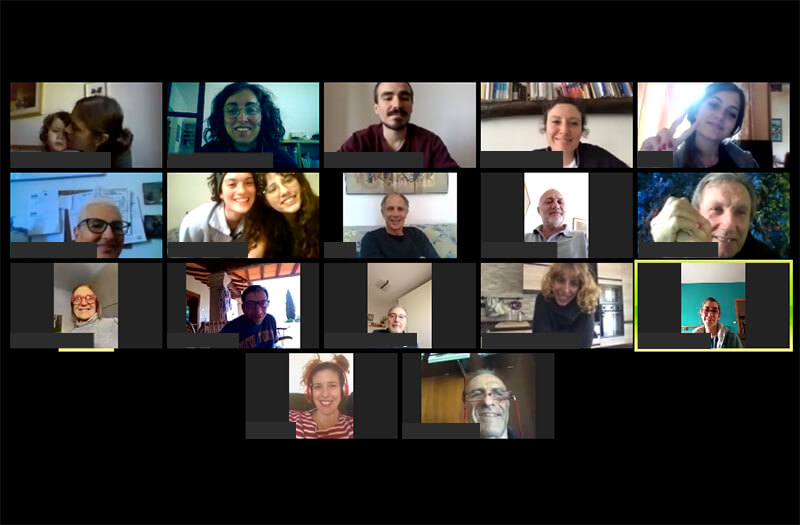

Un’altra proposta “a distanza” è quella di Corpo libero, il progetto dedicato all’inclusione delle persone con il Parkinson che unisce arte, parola e danza. Oltre all’importanza di rimanere in rete in questo caso abbiamo riflettuto sull’esigenza di dare continuità alla pratica della danza che, come numerosi studi confermano, porta benefici soprattutto a chi vive con il morbo di Parkinson. Stimolati da quello che stava facendo il gruppo Dance Well di Bassano del Grappa, abbiamo iniziato a proporre attività da fare a casa, sempre lavorando insieme agli insegnanti di danza che fanno parte del progetto. Anche in questo caso il confronto con i partecipanti è essenziale: riunioni virtuali permettono di incontrarci, valutare nuove idee. Da questo dialogo è nata la volontà di provare a sperimentare partendo dalla mostra di Tomás Saraceno, che gran parte delle persone non ha ancora avuto la possibilità di visitare.

Tutti i giovedì alle 15.00 vengono inviate immagini di un lavoro dell’artista e due file audio collegati tra loro: uno relativo all’opera stessa e l’altro dedicato a una pratica motoria da mettere in atto, una sorta di esercizio fisico di dialogo con l’opera d’arte a distanza. Il progetto non mira a sostituire l’esperienza in mostra con l’arte, che rimane punto di partenza imprescindibile, ma stimola riflessioni e apre a nuove suggestioni. Riprese e amplificate negli esercizi, queste suggestioni sono utilizzate per potenziare il coordinamento e il ritmo. La pratica è pensata per essere svolta individualmente ma tutti nello stesso momento, così che abbia anche una dimensione collettiva.

A più voci e Corpo libero nella loro edizione “a distanza” sono due proposte nate come temporanee ma sono percorsi in divenire che potrebbero essere utilizzati anche in futuro per continuare a mantenere un legame con chi, per varie ragioni, non possono partecipare fisicamente alle attività di Palazzo Strozzi. Cruciale nell’identità stessa della nostra istituzione, l’accessibilità è un valore che deve rimane centrale dell’identità dei musei e delle istituzioni culturali. La crisi che stiamo attraversando può forse aiutarci a riflettere per trovare nuove soluzioni, modelli e possibili sviluppi per una sempre più ampia idea di inclusione alla cultura.