C’è un’immagine, nel percorso della mostra dedicata a Beato Angelico, che funziona come una soglia. Non perché appartenga al suo pennello, ma perché ne chiarisce l’orizzonte. È San Girolamo, patrono dei traduttori, colto nel gesto concentrato dello studio: un uomo piegato sul testo, costretto a scegliere, parola dopo parola, come rendere accessibile la Scrittura. La mostra accosta ad Angelico un Girolamo di Jan van Eyck: una scelta curatoriale tutt’altro che ornamentale. Per capire Angelico, sembra suggerire il percorso, abbiamo bisogno anche di altri. Abbiamo bisogno di un confronto. E forse, prima ancora, abbiamo bisogno di riconoscere che ogni “traduzione” – anche pittorica – è un atto personale, storico, situato.

Il Girolamo di Van Eyck è immerso nella densità del mondo: libri, oggetti, dettagli. La traduzione appare come un lavoro individuale, quasi totalizzante: la figura del traduttore come soggetto che porta sulle proprie spalle il rischio delle scelte. Accostarlo ad Angelico significa ricordare che realizzare un’opera d’arte – come tradurre – non è mai un gesto neutro, e non avviene mai nel vuoto. Il “testo di partenza” e il destinatario sono poli indispensabili, ma non bastano. Tra quei poli c’è sempre una persona: con la sua memoria, le sue appartenenze, le sue responsabilità.

Quando Angelico rappresenta il personaggio di San Girolamo, il santo non è ridotto a un’icona eremitica: lo vediamo senza copricapo, con l’abito cardinalizio, composto, col libro delle Scritture in mano. Girolamo non è tanto il penitente isolato, ma il servitore della Parola. In questo senso, vediamo in filigrana lo stesso Angelico: realizzare immagini da contemplare manifesta una forma di traduzione del messaggio biblico.

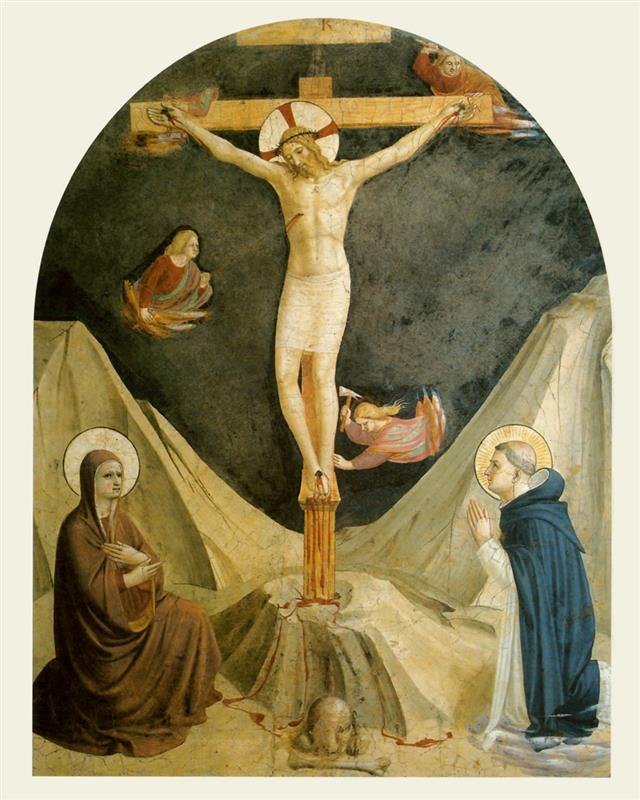

Angelico vive e lavora in un’epoca di passaggio, in una Firenze attraversata da trasformazioni artistiche e da un fervore religioso intenso. Il suo linguaggio nasce dal tardogotico, caratterizzato da oro, luce simbolica, verticalità, ma si apre con decisione alle istanze del primo Rinascimento: lo spazio misurabile, la collocazione dei corpi, il rapporto tra figure e ambiente. Non c’è frattura, bensì fusione. Come accade nelle traduzioni riuscite, la fedeltà non coincide con la ripetizione letterale, ma con la capacità di far vivere un senso in una lingua nuova, senza tradirne l’intenzione profonda.

Tradurre la Scrittura, lo sappiamo bene, non significa trasferire “contenuti” definiti: significa decidere quali sfumature salvare, quali perdite accettare, quali compensazioni introdurre. È un processo continuo di comprensione e scelta, che non riguarda solo il significato, ma anche l’enfasi, il ritmo, la retorica, l’allusione, perfino l’eco intertestuale. E questo processo non avviene in astratto: è “ospitato” dal traduttore, dalla sua perizia tecnica e dal suo discernimento, ma anche dalla sua memoria esperienziale e dalla sua appartenenza storica e comunitaria.

Qualcosa di analogo avviene nelle opere di Angelico. La luce, in particolare, non sembra essere un semplice effetto pittorico, quanto una scelta interpretativa. Non serve a stupire, ma a orientare lo sguardo; non isola le figure, ma le mette in relazione. Come il traduttore che decide quando mantenere un termine oscuro e quando chiarirlo, Angelico dosa la luce per rendere il mistero accessibile senza dissolverlo.

Fra Giovanni non è un artista “neutro” che applichi una tecnica: è un frate che dipinge da dentro una forma di vita e il suo ministero si radica in un contesto preciso: il convento domenicano di San Marco. Qui l’immagine non è pensata per il grande pubblico, ma per una comunità che vive di Scrittura, preghiera e studio. Non è un caso che la tradizione domenicana abbia investito così profondamente nella trasmissione del testo biblico, nella sua lettura, nella sua traduzione. Nei miei studi sulla traduzione della Bibbia mi sono imbattuta più volte in figure che sembrano muoversi nello stesso orizzonte spirituale. Penso, ad esempio, a Sante Pagnini, grande traduttore domenicano toscano del primo Cinquecento. Anche per lui la fedeltà al testo non è mai un esercizio astratto, ma un atto di responsabilità ecclesiale: tradurre significa assumersi il rischio di rendere la Parola comprensibile senza piegarla alle proprie categorie.

Le fonti ricordano Fra Giovanni come uomo di grande modestia e vita religiosa. Non è un dettaglio edificante, ma una chiave interpretativa. La modestia, qui, non è rinuncia all’intelligenza, ma disciplina dello sguardo. Il catalogo della mostra insiste su un punto decisivo: la distinzione tra immagini destinate alla fruizione collettiva e immagini pensate per le celle e quindi per i frati. È una distinzione che ricorda da vicino le strategie traduttive. Nelle opere per gli spazi comuni – come la Pala di San Marco – la luce struttura lo spazio, guida lo sguardo, sostiene una visione condivisa. È una traduzione della Parola per la comunità: chiara, ordinata, pensata per la preghiera pubblica. Nelle celle e nei corridoi, invece, la resa è più sobria, più rapida ed essenziale, con una scala cromatica più uniforme. È una distinzione che sembra uscita da un manuale di teoria della traduzione: cambia il registro, cambia la strategia, cambia la densità degli “ornamenti”, perché cambia lo scopo comunicativo. Ad esempio l’Annunciazione che accompagna il passaggio quotidiano dei frati è sobria, misurata, silenziosa. L’angelo non irrompe, Maria non occupa il centro della scena con gesti eloquenti. Tutto avviene nel segno della discrezione. Qui la Parola non irrompe: prende dimora e raggiunge una densità particolare. La Parola entra senza rumore, come accade nella lectio divina quando il testo, lentamente, prende dimora nell’interiorità dei frati, inclusi nella pittura stessa.

Un dettaglio emblematico di questa sapienza visiva è la Madonna delle Ombre, nel corridoio di San Marco. Il gioco di luce dipinta dialoga con la luce reale che entra dalla finestra, creando un’ombra che non è difetto, ma parte dell’immagine. È un esempio altissimo di “traduzione della luce”: Angelico non elimina l’ombra, la integra. Come il traduttore che non cancella le zone di opacità del testo, ma le accompagna, riconoscendo che anche l’ombra fa parte dell’esperienza della rivelazione perché parla alla vita, mutevole con le ore del giorno e con i ritmi delle stagioni.

Tradurre – con le parole o con la luce – è un atto che espone, che implica una scelta, che chiede responsabilità. Il frate-pittore non cancella sé stesso per essere “oggettivo”; piuttosto, lascia che la propria appartenenza diventi disciplina dell’immagine: sobrietà dove serve, preziosità dove ha senso, luce come guida e non come possesso.

Angelico non è soltanto un maestro del primo Rinascimento: è un mediatore capace di tenere insieme epoche e linguaggi senza appiattirli. Incontrarlo significa entrare in questo spazio di mediazione: lasciarsi guidare da una luce che non sostituisce la Parola, ma la rende di nuovo ascoltabile. E forse uscire con una domanda: quanta luce, quanta sobrietà, quanta fedeltà e quanta libertà servono, oggi, per “tradurre” il Vangelo nella vita?

Emanuela Buccioni, laureata in Ingegneria dei materiali e dottorata in Teologia biblica, è responsabile del servizio apostolato biblico della diocesi di Terni-Narni-Amelia. Consacrata nell’Ordo virginum, insegna religione in un liceo scientifico e collabora con l’ISSR della Toscana. Tiene incontri a carattere biblico in tutta Italia.

In copertina: Beato Angelico, Madonna col Bambino in trono e santi (Madonna delle ombre) (det.), 1443 circa, Firenze, Museo di San Marco, dormitorio, corridoio est.